近年、企業のデジタルマーケティング戦略において、オウンドメディアの重要性はますます高まっています。しかし、せっかくオウンドメディアを立ち上げたにもかかわらず、効果が実感できないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

その原因の一つとして考えられるのが、オウンドメディアにおけるKPI(以下、オウンドメディアKPI)の設定が不十分であることです。オウンドメディアKPIとは、オウンドメディア運用における目標達成度を測定するための指標です。適切なKPIを設定することで、オウンドメディアの効果を可視化し、運用を改善することができます。

しかし、オウンドメディアKPIの設定は、簡単なようで奥深いものです。そこで今回は、オウンドメディアKPIの考え方や重要性、フェーズ別のKPI設定例、KPIを達成するためのポイントなどをわかりやすく説明します。

この記事を参考に、オウンドメディアKPI設定の基礎をマスターし、効果的なオウンドメディア運用を実現させましょう!

1.オウンドメディアKPIとは?なぜ重要なのか?

オウンドメディアKPIとは、オウンドメディアの運営における目標の達成度を測る指標のことを指します。例えば、オウンドメディアを通じて集客を行う場合、その成果を「オーガニック流入数」や「CV数」などで測ることができます。

このようなKPIを設定することで、オウンドメディアが集客において効果を出せているのかどうかを数値で確認できます。漠然と「オウンドメディアを運営している」だけでは、その効果を実感するのは難しいからです。KPIを設定し、その達成状況を確認することで、オウンドメディア運営の課題を発見し、改善につなげられるのが大きなメリットと言えます。

オウンドメディア運営者は、しばしば様々な悩みを抱えます。最初は社内で盛り上がりを見せるものの、次第にその熱が冷め、流入数も増えた後は横ばいや減少に転じることがあります。そうなると「なんのためにやっているのだっけ?」という声が社内から上がり始め、目標や狙いが不明確になり、投資や意欲が失われがちです。

さらに、マーケティングの観点が欠けると、単なる営業の道具に陥ってしまう危険もあります。

一方で、PVなどの数値だけを重視し過ぎ、AIによる大量コンテンツ制作でEEAT(経験、専門性、権威性、信頼性)を損なうケースもあるのが実情です。ドメインの信頼性が損なわれ、オウンドメディアが逆効果になることもあるのです。

KPIを活用することで、これらの課題に対処できます。例えば、オーガニック流入数が目標未達の場合は、記事の質・量やSEO対策を見直す必要があります。一方、流入数は達成しているものの、CV数が低い場合は、CV誘導施策を強化する必要があるでしょう。

このように、KPIの達成状況を分析することで、具体的な課題が見えてくるのです。そしてその課題に対して適切な施策を講じることで、オウンドメディア運営を確実に改善していくことができるのです。

2.オウンドメディアKPI設定の手順

次に、オウンドメディアKPIをどのように設定すればよいのか、その手順をご説明します。

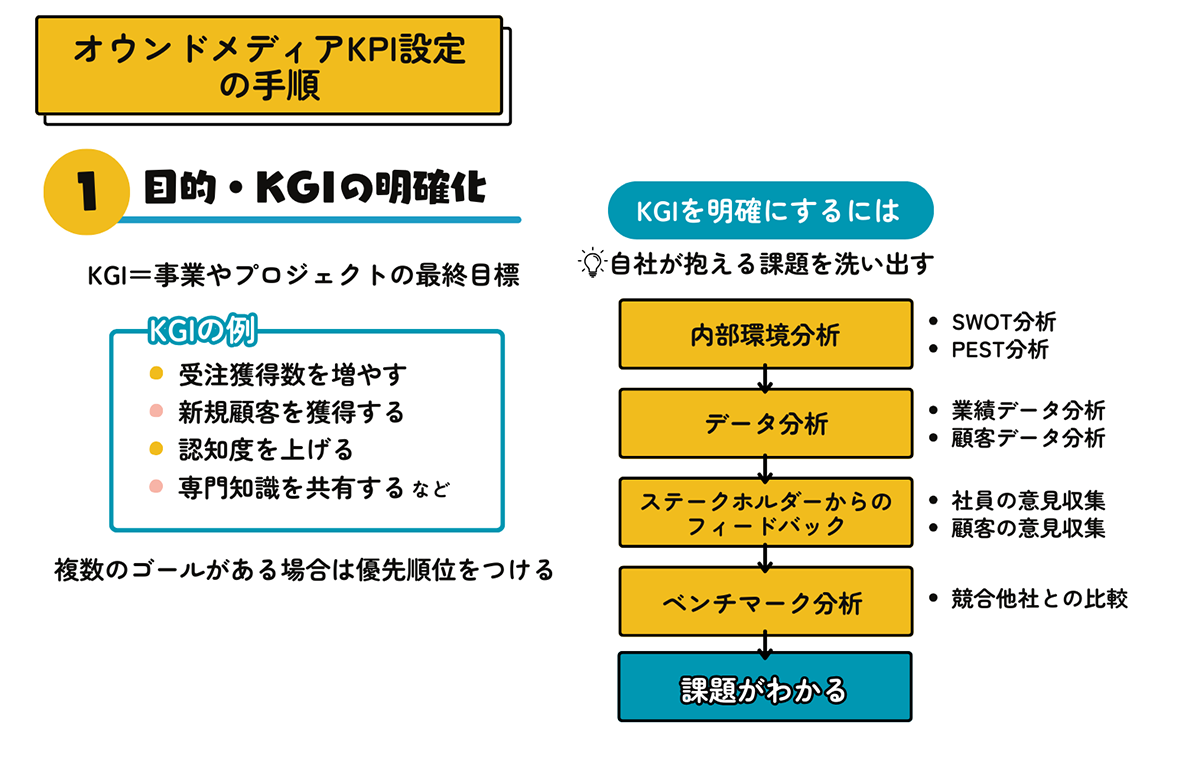

2-1.目的・KGIの明確化

まずは、オウンドメディアを通じて達成したいKGI(Key Goal Indicator)を明確にする必要があります。

KGIとは事業やプロジェクトの最終目標を表し、KGIを具体化したものがKPIとなります。

例えば「オウンドメディアを活用して受注獲得数を増やす」などが考えられます。このKGIが不明確だと、KPIの設定も曖昧になってしまいます。

KGIを明確にするために、まずは自社が抱える経営課題やマーケティング上の課題を洗い出します。

例えば「新規顧客の開拓が進まない」「自社製品の認知度が低い」など、そもそもの課題は何かを突き止めることが重要です。

その上で、オウンドメディアを活用してどのようなゴールを目指すのかをはっきりと定義します。

複数のゴールがある場合は、優先順位をつけることをおすすめします。最初は1つか2つの重要なゴールに集中するのが効果的です。

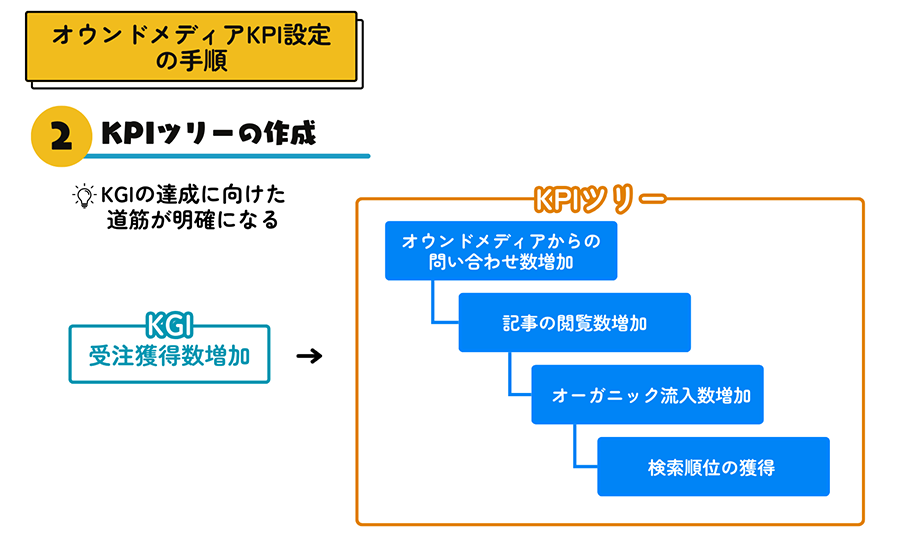

2-2.KPIツリーの作成

次に、KGIを達成するためのKPIをツリー状に整理していきます。KPIツリーは、KGIを達成するために必要な具体的なアクションを示すもので、KPIを導き出し、達成の道筋を明確にします。

例えば、下記のようなKPIツリーを作成することができます。

- 受注獲得数増加

- オウンドメディアからの問い合わせ数増加

- 記事の閲覧数増加

- オーガニック流入数増加

- 記事の閲覧数増加

こうしたKPIツリーを作成することで、KGIの達成に向けた道筋が明確になり、オウンドメディア運営における施策立案がしやすくなります。また、KPIをさらに細かく分割していくことで、具体的なアクションプランを立てることができます。

KPIツリー作成に不慣れな場合は、専門家に相談するのも有効です。過去の実績やデータ分析結果を踏まえた、的確なKPIツリーを構築してもらえます。

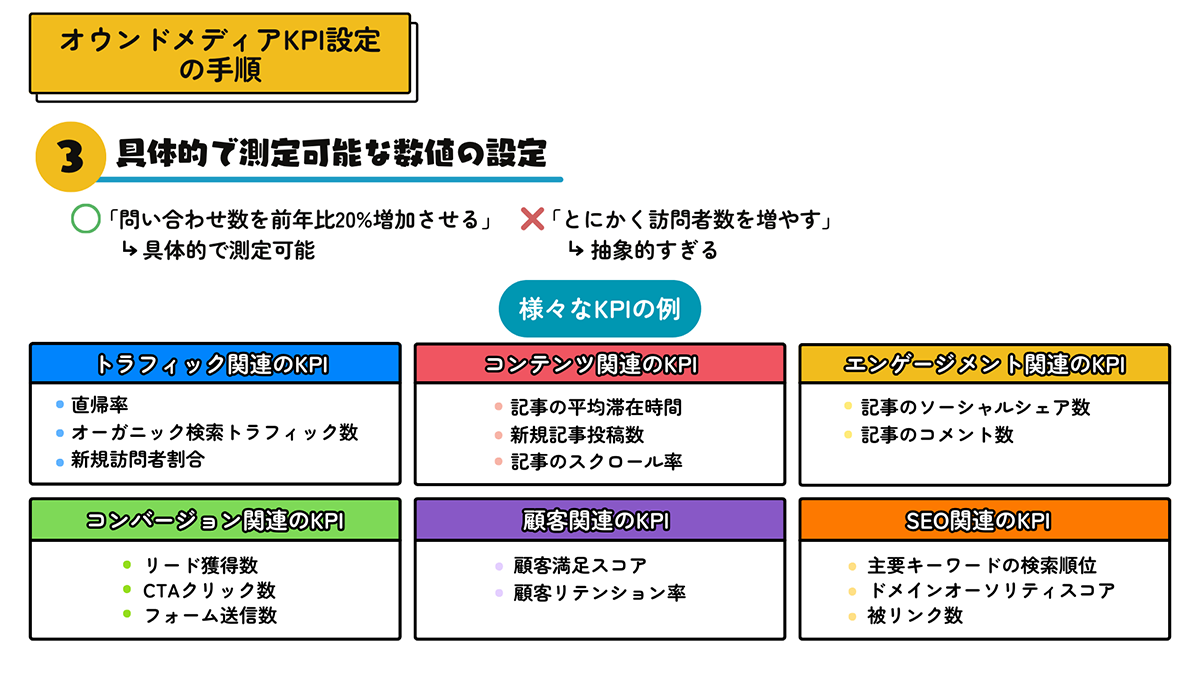

2-3.具体的で測定可能な数値の設定

KPIの設定において最も重要なのは、具体的かつ効果測定可能な数値を設定することです。例えば、「問い合わせ数を前年比20%増加させる」は具体的で測定可能ですが、「とにかく訪問者数を増やす」は抽象的すぎて効果的ではありません。

また、あまり現状から乖離した数値を立てるのは避けましょう。

例えば現状が月間50件の問い合わせがあるサイトの場合、これを短期間で10倍にしようとしても、現実的ではありません。まずは達成可能な目標を立て、軌道に乗ってきたら目標値を上方修正していく方が賢明です。

具体的な数値目標を設定することで、チームの方向性が明確になり、モチベーションも維持しやすくなります。

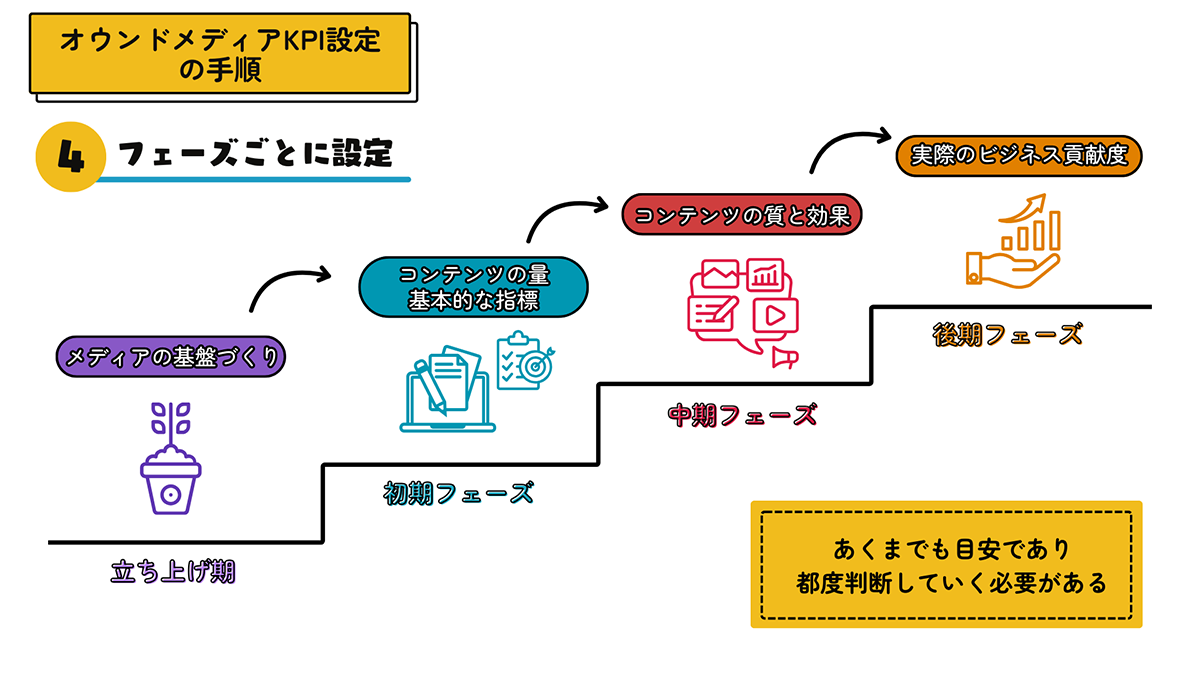

2-4.フェーズごとに設定

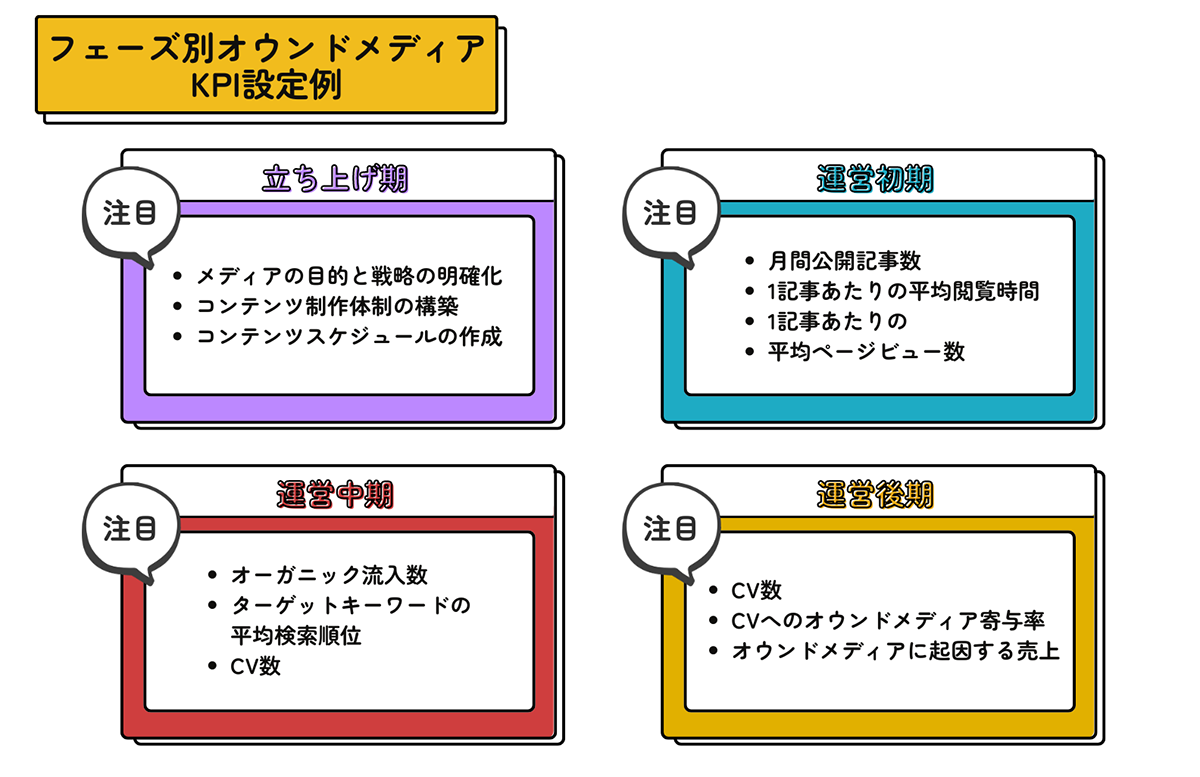

オウンドメディアの運用フェーズによって、重視するKPIは異なります。立ち上げ期・初期・中期・後期といった具合に、フェーズを意識してKPIを設定することが大切です。

立ち上げ期では、メディアの基盤づくりに焦点を当てます。この時期のKPIは、行動目標が中心となり、メディアの目的と戦略を明確にし、コンテンツ制作体制の構築を優先させます。同時に、具体的な更新計画を策定し、それを実行するために必要なリソースを確保することも重要です。

初期フェーズでは、コンテンツの量と基本的な指標に注目します。この段階では、記事数や更新頻度などの量的なKPIが重要になります。

また、ページビュー数やユニークユーザー数といった基本的なトラフィック指標も設定し始めます。

中期に入ると、コンテンツの質と効果が重要になります。この段階では、ユーザーの平均滞在時間やページセッション数など、質を測る指標が重視されます。

さらに、自然検索からの流入数や記事別のコンバージョン率にも注目し始めます。蓄積されたコンテンツが効果を発揮し始めるこの時期は、オーガニック流入数やCV数といった、より成果に直結するKPIの設定が必要になります。

後期フェーズでは、実際のビジネス貢献度を測る「オウンドメディアによる売上」などのKPIが求められます。

さらに、顧客獲得コストや顧客生涯価値といった指標も、メディアの長期的な価値を評価する上で欠かせません。この段階では、実際のビジネス成果を測定し、メディアの ROI(投資対効果)を最大化することが求められます。

このようにフェーズに合わせてKPIを適切に変更していくことが大切です。立ち上げ期にCV数を追い求めても無理があり、後期にコンテンツ量のKPIに拘っても本末転倒になってしまいます。タイミングを踏まえた上で、フェーズごとに最適なKPIを設定する必要があります。

また、あくまでもフェーズは目安です。運用する中で次のフェーズに進めそうかどうかは、都度判断していく必要があります。予定より遅れが生じることもあれば、逆に想定以上に進捗が早い場合もあり得ます。運用状況を常に把握し、フェーズの進行具合に合わせてKPIを適宜見直すことが求められます。

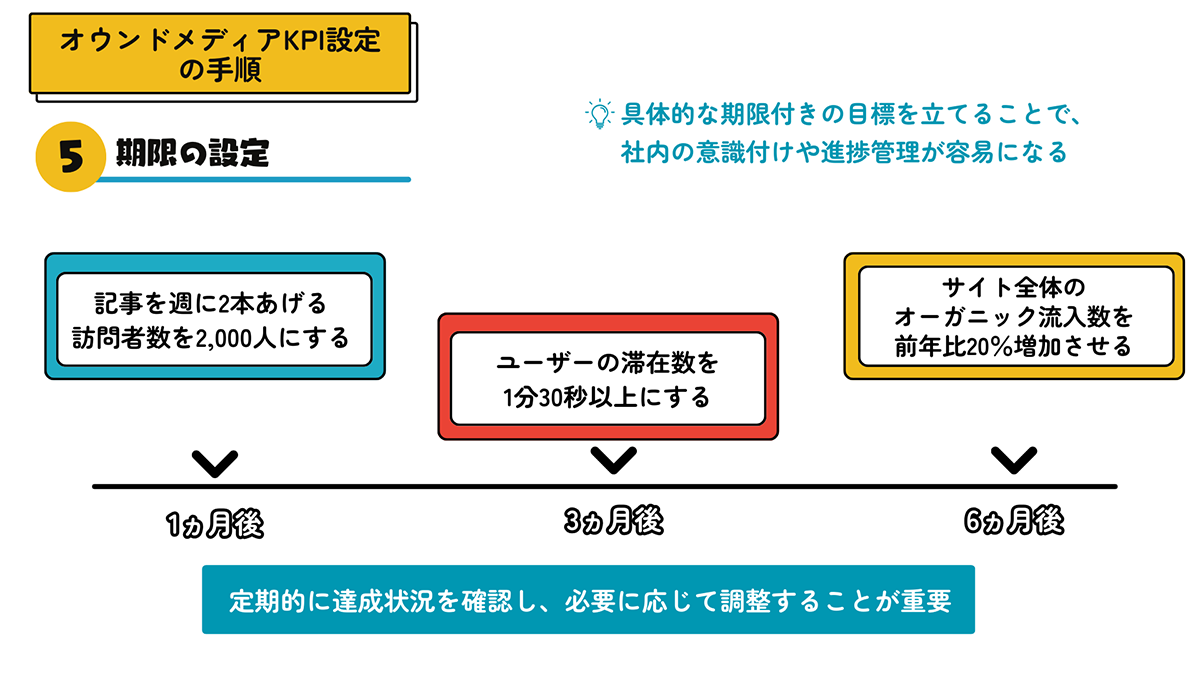

2-5.期限の設定

KPIには達成期限を設けることも重要です。例えば、「6ヶ月後にオーガニック流入数を前年比20%増加させる」といった具体的な期限付きの目標を立てることで、社内の意識付けや進捗管理が容易になります。

期限設定の際は、フェーズや過去の実績を考慮し、現実的な期間を設定することが大切です。オウンドメディア運用は長期的な効果を狙うものですが、あまりに短期間で過大な目標を立てると達成が困難になります。一方で、期限が長すぎるとチームのモチベーション維持が難しくなる可能性があります。

ただし、期限は一度設定したら変更できないものではありません。定期的に達成状況を確認し、必要に応じて調整することが重要です。目標を下回るペースであれば期限の見直しや追加施策の検討が必要になりますし、逆に想定以上のペースであれば期限の前倒しも検討すべきでしょう。

3.オウンドメディアKPI設定の例

それでは、具体的なオウンドメディアKPIの設定例をご紹介します。

3-1.記事の本数

オウンドメディアには記事が不可欠です。そのため、最初のKPIとして「記事の本数」があげられます。記事の本数が増えれば、ターゲットユーザーに提供できるコンテンツが増え、集客の機会が広がります。「月に10本の記事を公開する」など、具体的な数値目標を設定しましょう。

立ち上げ期や初期フェーズではこの記事本数が最重要KPIとなります。まずはコンテンツをある程度蓄積することが不可欠で、それが次の段階に進むための土台となるからです。

3-2.PV(ページビュー)数

コンテンツの閲覧状況を測るPV数も重要なKPIです。「1記事あたりのPV数が5000以上」といった具体的な目標設定をおすすめします。PV数はコンテンツの質と魅力を反映し、サイト全体の回遊性向上にもつながります。初期フェーズ以降は、このような質的KPIの重視が重要になります。

3-3.閲覧時間

閲覧時間は、コンテンツの深さや質を測る指標です。「1記事あたりの平均閲覧時間が2分以上」といった具体的な目標を立てることで、コンテンツの深さや質を測ることができます。

長時間閲覧されるコンテンツは、ユーザーにとって価値があり、検索エンジンからも高評価を得やすくなります。また、検索順位の上昇やオーガニック流入の増加にもつながります。

質の高いコンテンツを制作し、閲覧時間を延ばすことは、オウンドメディアの価値を高める上で非常に重要です。ただし、閲覧時間を伸ばすことだけに注力し、冗長なコンテンツになってしまっては本末転倒です。ユーザーにとって真に価値のある情報を、適切な量で提供することが求められます。

3-4.オーガニック(自然検索)流入数

オウンドメディアの最終目標は、自社サイトへのアクセス増加や問い合わせ獲得です。そのためには、「オーガニック流入数」という指標が重要になります。「前年比20%増加」など、具体的な数値目標を決めるとよいでしょう。

中期フェーズ以降において、このオーガニック流入数はもっとも重視すべきKPIと言えるでしょう。質の高いコンテンツを十分に蓄積できれば、自然とオーガニック流入は増えていくはずです。それが達成できないようであれば、コンテンツ自体やSEO対策に何らかの課題があると見なせます。

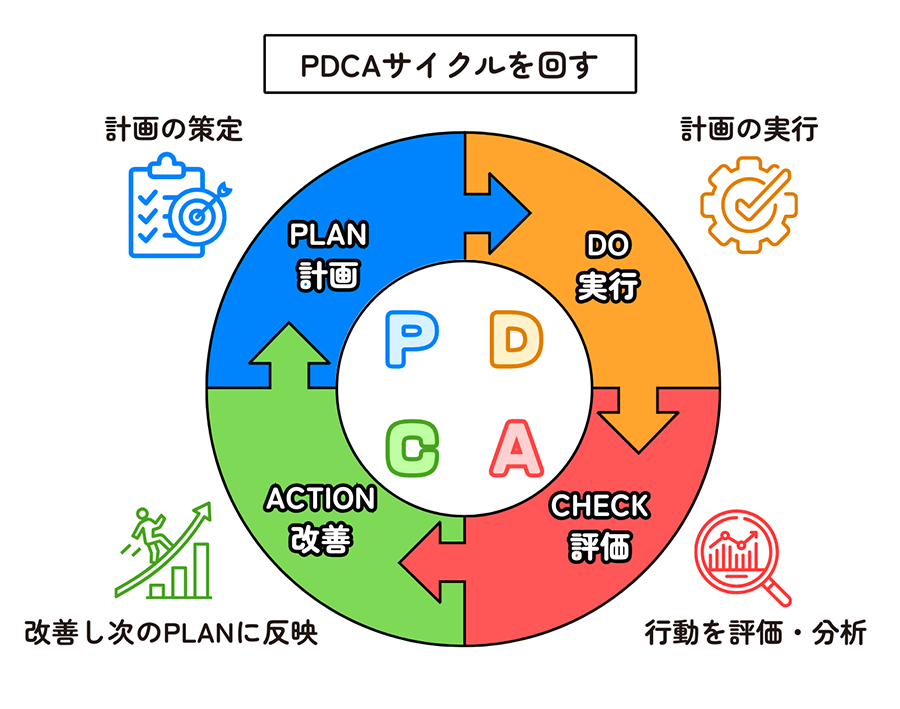

オーガニック流入数の増加は、最終的なコンバージョン率向上にもつながります。そのため、この指標を立ててPDCAサイクルを回し、施策の改善を重ねることが極めて重要となります。

3-5. 検索順位

検索エンジンでの上位表示はオーガニック流入増加の鍵となります。「ターゲットキーワードにおける平均検索順位が10位以内」といった目標設定が効果的です。検索順位は、コンテンツの質とSEO対策の成果を示す重要な指標です。

検索順位の重要性は、順位とクリック率の関係からも理解できます。一般的に、検索結果1位は約39.8%のクリック率を獲得しますが、5位では約5.1%まで低下します。つまり、順位向上は指数関数的にアクセス増加につながります。

参考:Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2024 – First Page Sage

検索順位の改善には、キーワード戦略の最適化、コンテンツ品質向上、テクニカルSEO改善など、総合的なアプローチが必要です。定期的な順位チェックと分析を通じて、効果的な改善策を見出すことができます。

検索順位というKPIを重視し、継続的に改善を行うことで、オーガニック流入数の増加以外にも、問い合わせやコンバージョンの向上につながっていきます。オウンドメディア運営において、この指標の重要性を常に意識しておくことが成功への近道となるでしょう。

3-5.CV数とCVへの貢献度(含有率)

オウンドメディアの最終目標は、実際のビジネス成果につなげることです。この成果を測定するための重要なKPIが「CV数」です。CV数とは、サイト訪問者のうち、目標とする行動(コンバージョン)を取った人の割合を示します。例えば、「資料請求CVを10%増やす」といった具体的な目標設定が考えられます。

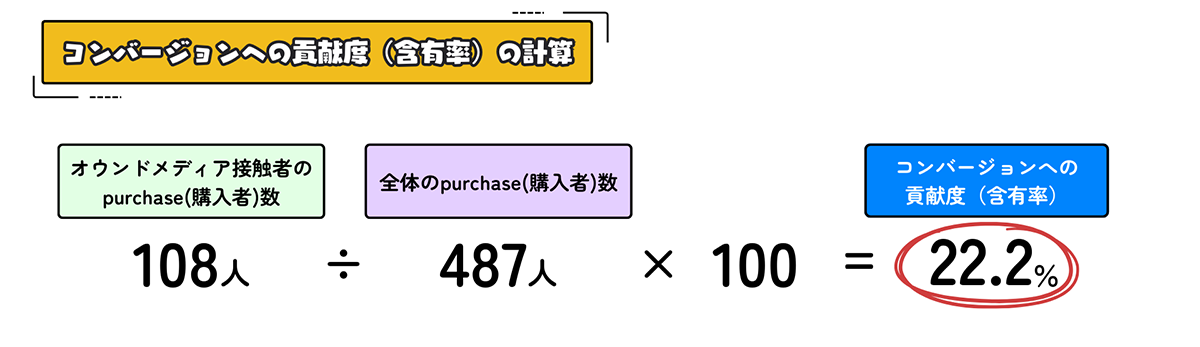

しかし、CV数だけではオウンドメディアの貢献度を正確に把握することが難しいため、ミモズカンパニーでは「コンバージョンへの貢献度(含有率)」という指標も導入しています。この指標は、コンバージョンに至る過程でオウンドメディアとの接点があった場合、それをCV貢献として評価する考え方に基づいています。

- サイト全体のユーザー数とCVしたユーザー数を把握

- オウンドメディアに接触してCVしたユーザー数を特定

- オウンドメディアに接触してCVしたユーザー数をサイト全体のユーザー数で割る

この結果がオウンドメディアの貢献指数となります。

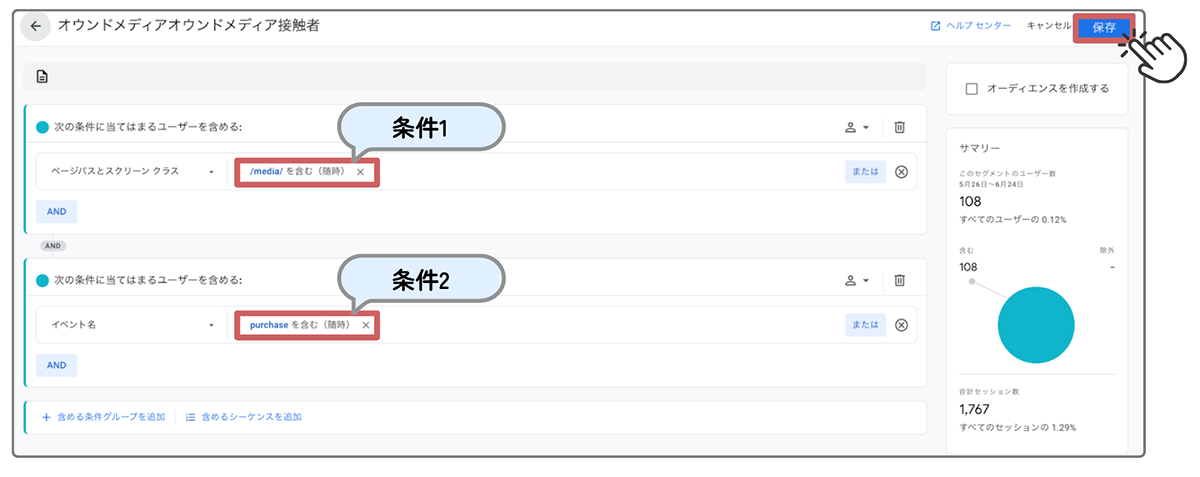

GA4を使用したデータ取得方法を、CVを「購入(Purchase)」とし、オウンドメディアのパスを「/media/」と設定した場合を例に説明します。

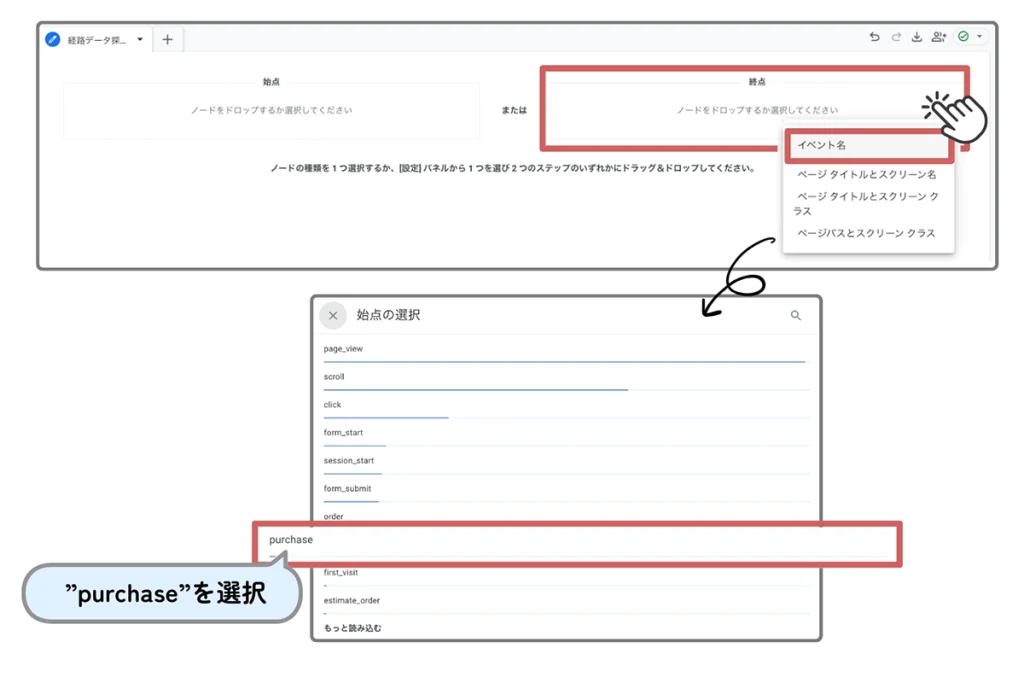

①『データ探索』から『経路データ探索』を選択します。

②まずはカスタムセグメントを作成します。『ユーザーセグメント』を選択後、条件設定を行います。

- 条件1:『ページパスとスクリーンクラス』で”/media/”を含む

- 条件2:『イベント名』で”purchase”を含む

このセグメントは、オウンドメディア(”/media/”パスを含むページ)を閲覧し、かつ購入(”purchase”イベント)を行ったユーザーを特定するための設定です。

条件を設定すると、両方の条件を満たすユーザーがこのセグメントに含まれ、右側に自動的に数字が反映されます。この数字はコンバージョンへの貢献度(含有率)を計算する際に使用します。タイトルを変更し、『保存』をクリックし完了です。

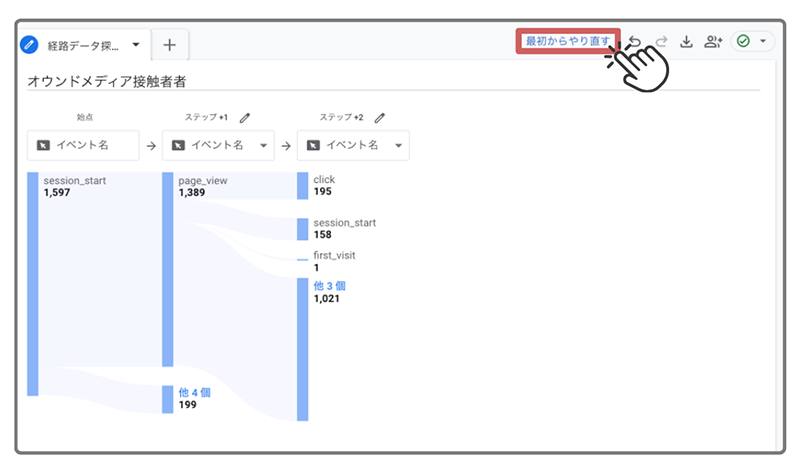

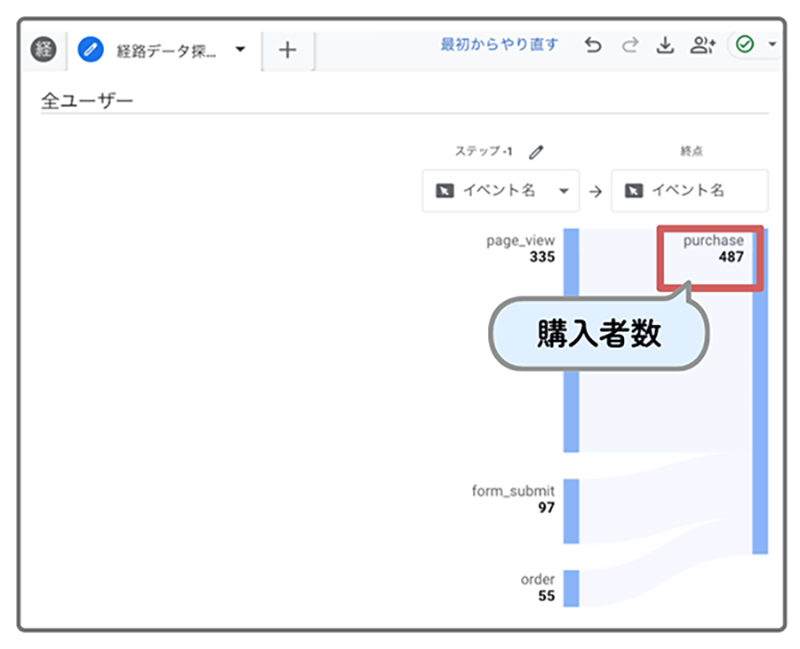

③次に、経路データ探索の表を変更します。Google側で用意されたテンプレートが自動的に表示されてますので、『最初からやり直す』を選択し、『終点』から『イベント名』”purchase”を選択します。

そうすると、全体のpurchase(購入者)の数が表示されます。

この数字から、コンバージョンへの貢献度(含有率)の計算をします。

この指標をデータ化することにより、オウンドメディアを閲覧した後に実際に購入に至ったユーザーを追跡し、オウンドメディアの効果を測定することができます。CV数と合わせてこの独自指標を活用することで、オウンドメディアの真の価値と改善点をより明確に把握できるでしょう。

4. フェーズ別オウンドメディアKPI設定例

オウンドメディア運営のフェーズによって、重視すべきKPIは変化します。以下に、各フェーズでの具体的なKPI設定例を紹介します。

4-1. 立ち上げ期

立ち上げ期は、オウンドメディアの基盤づくりに注力する重要な時期です。この段階では、具体的な数値目標よりも、メディアの将来的な成功を左右する準備作業に重点を置きます。以下のような行動目標がKPIとなります。

- メディアの目的と戦略の明確化

- コンテンツ制作体制の構築

- コンテンツスケジュールの作成

これらの準備を着実に行うことが、後の運用フェーズでの成功につながります。立ち上げ期では、短期的な成果や数値にとらわれすぎず、しっかりとした基盤を作ることに集中することが極めて重要です。この時期に十分な準備と計画を行うことで、将来的なオウンドメディアの成長と成功が大きく左右されるのです。

4-2. 運用初期(コンテンツ制作期)

立ち上げ期を経て、コンテンツの量と質の両立が重要になってきます。この時期に適切なKPIは以下のようなものです。

- 月間公開記事数

- 1記事あたりの平均閲覧時間

- 1記事あたりの平均ページビュー数

量を確保しつつ、質の高いコンテンツ制作を心がける必要があります。そうすることで、読者の満足度が上がり、検索順位の上昇も期待できます。

この時期は、まだオーガニック流入数自体は伸びにくい傾向にありますが、KPIをしっかり立て、質の高いコンテンツ制作を継続することが大切です。この地道な活動の積み重ねが、中長期的に大きな成果を生み出す基盤となります。

4-3. 運用中期(改善期)

コンテンツが蓄積され、オウンドメディア運用に一定の軌道が付いたら、さらなる改善を重ねていく必要があります。中期に設定すべきKPIは以下が挙げられます。

- オーガニック流入数

- ターゲットキーワードの平均検索順位

- CV数

この時期は、オーガニック集客が本格化し始めます。検索順位の上昇に加え、CVへとつなげていく取り組みが求められます。

オーガニック集客とCV獲得という2つの側面から、集中的にKPIを立てる必要があります。それぞれのKPIを追いつつ、PDCAサイクルを回し続けることで、着実に成果を出していくことが可能になります。

コンテンツの改善に加え、CVに効果的なコンテンツの設計や誘導策の検討などを行う必要があります。あらゆる面で施策を講じながら、KPIの達成に向けて取り組むことがカギとなります。

4-4. 運用後期(活用期)

一定の集客効果が出るようになれば、最終的なビジネスへの貢献度を高めることが重要になります。そのためのKPIは以下のように考えられます。

- CV数

- CVへのオウンドメディア寄与率

- オウンドメディアに起因する売上

後期フェーズでは、オウンドメディアを最大限活用してビジネスにつなげることが焦点となります。オーガニック集客は安定し、一定のCVも見込める状態ですが、それだけでは十分ではありません。

オウンドメディアの集客効果をいかに業務にも活かしていくかが課題となります。CVへの貢献度や売上への寄与率といったKPIを設定し、確実にビジネスにつなげていく必要があります。

このフェーズを経て初めて、オウンドメディア運用が完全に軌道に乗ったと言えるでしょう。立ち上げから運用までを通して、適切なKPIフェーズ管理を行うことが極めて重要です。

5. KPIを達成するために必要なこと

オウンドメディアでKPIを設定するだけでは不十分です。設定したKPIを確実に達成するための具体的な取り組みが重要になってきます。ここでは、KPI達成に欠かせないポイントを説明します。

5-1. 質の高いコンテンツ制作

KPI達成の鍵となるのが「質の高いコンテンツ制作」です。読者が求める価値あるコンテンツを提供し続けることが、検索順位の上昇やCV数の向上につながります。

質の高いコンテンツとは、単に文字数が多いというだけでなく、以下の点を満たすものを指します。

- ユーザーニーズに合っている

- 的確な事例やデータが盛り込まれている

- 分かりやすい言葉遣いや構成になっている

- 付加価値の高い情報が提供されている

こうした点に留意しながら、一つひとつ丁寧にコンテンツを制作していく必要があります。一方で、あまり時間をかけすぎると逆に生産性が落ちてしまう恐れもあります。効率とクオリティのバランスを取ることが大切です。

5-2. 適切なツールの活用

質の高いコンテンツを効率的に制作するためには、適切なツールを活用することが大切です。様々なツールを上手く使いこなせば、作業の生産性が格段に上がります。

キーワード調査には、Google キーワードプランナーやGoogle Trends、Urbansuggestなどの無料のツールが利用できます。

これらを使えば、検索ボリュームや競合を考慮しながら、ユーザーニーズにマッチした記事テーマを選びやすくなります。

SEO対策にはGoogle Serch Console、Ahrefs、Semrushなどの総合的なSEOツールが有効です。

これらを使用することで、キーワードランキングの追跡や競合分析、被リンクの管理など、多角的なSEO施策が可能になります。

アクセス解析には、Google アナリティクスが最も一般的ですが、より詳細な分析にはClarityなどのヒートマップツールも活用できます。これらを併用することで、ユーザーの行動をより深く理解し、コンテンツの改善に役立てることができます。

ツールを有効活用することは、スピーディーにコンテンツを量産し、かつクオリティを保つための重要な施策だと言えます。

ただし、ツールはあくまでも支援ツールであり、最終的な判断は人間が行う必要があります。最新のツールを積極的に取り入れつつ、それらを適切に使いこなすスキルを磨いていくことが、効果的なコンテンツ制作につながります。

5-3. PDCAを回す

KPI達成には、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)の継続的な実践が不可欠です。設定したKPIの進捗を定期的に確認し、課題があれば迅速に対策を講じましょう。

Checkの段階では、KPIの達成状況をしっかりと分析する必要があります。目標未達成の場合は原因を特定し、対策を講じる必要があります。場合によっては、KPI自体の見直しも検討します。また、目標達成時も、さらなる効率化を目指すことが重要です。

PDCAサイクルを着実に回し続けることで、KPI達成に向けた継続的な改善活動が行えます。オウンドメディア運用は長期的な取り組みであり、地道な活動の積み重ねが成功への鍵となります。

5-4. 専門家のサポート活用

自社のリソースだけでは限界がある場合、外部の専門家に助けを借りることも有効的です。SEOコンサルタントやWebライター、データアナリストなど、専門家のサポートを得ることで、よりスピーディーな改善が期待できます。

外部の専門家を活用するメリットは大きく、以下の3点があげられます。

- 高度な専門性とスキルの活用

- 新しい視点や発想の導入

- 内製化と比較したコスト削減

特に初期段階や立ち上げ期には、外部専門家の知見が有効です。ただし、完全に依存するのではなく、一定期間の支援を受けた後、徐々に内製化していくことが理想的です。これにより、長期的なコスト削減と自社の人材育成が可能になります。

専門家のサポートを適切に活用しながら、オウンドメディア運営のスキルを向上させることが重要です。高度な専門性を組み合わせることで、KPI達成の可能性が高まります。

以上が、KPIを達成するために必要なポイントとなります。質の高いコンテンツ制作を怠らず、PDCAサイクルを着実に回し、必要に応じて専門家のサポートも活用しましょう。こうした取り組みを通じて、設定したKPIを確実に達成し、オウンドメディア運営を成功に導くことができるはずです。

6.まとめ

本記事では、オウンドメディアにおけるKPIの重要性から、フェーズ別のKPI設定例、具体的な設定手順までをわかりやすく解説してきました。

オウンドメディアは、ブランディングや顧客獲得に力を発揮しますが、そのためには戦略的な運用とPDCAサイクルの実践が欠かせません。

適切にKPIを設定し、計測・分析しながら施策を改善することが成功の鍵となるのです。

本記事で解説したKPI設定の手順やポイントを参考に、ぜひ自社に合ったKPIを設計してみてください。中長期的な取り組みとなりますが、着実にPDCAを回すことで、確実にオウンドメディアから成果を上げられるはずです。

数十年間の不動産業界での営業経験を活かし、マーケティングコンサルタントとしてクライアントの成長を支援しています。現在は、オウンドメディアのディレクションや広告運用など、マーケティング全般に携わっています。クライアントの課題に真摯に向き合い、最適なマーケティング戦略を立案・実行し、クライアントの利益最大化に貢献します。